Green IT – Nachhaltigkeit in der digitalen Welt

Die digitale Transformation ist ein Meilenstein der menschlichen Entwicklung. Über die letzten Jahrzehnte hat die Entwicklung der Wirtschaft eine rasante Geschwindigkeit erreicht. Die Welt ist vernetzter und abhängiger voneinander denn je. Wir haben die Möglichkeit, mit jemandem am anderen Ende der Welt zu kommunizieren, können auf einen schier unendlichen Pool von Informationen zugreifen und haben die Mittel, Lösungen zu entwickeln, die uns als Gesellschaft weiterbringen. Für Unternehmen, Institutionen und Organisationen ist die digitale Transformation ein essenzieller Faktor für Existenz und Fortschritt geworden – quasi zum Mittelpunkt der heutigen Welt.

Globaler Energieverbrauch

Trotz der immensen Anzahl an Vorteilen, die die digitale Transformation bringt, hat sie auch ihre Tücken. Seit Jahren steigt der Energieverbrauch exorbitant, nicht zuletzt wegen genau dieser digitalen Transformation. Durch die COVID-19-Pandemie hat sich dies sogar noch einmal beschleunigt.

In absehbarer Zeit können wir nicht davon ausgehen, dass sich an dem Tempo etwas ändert. Zu abhängig ist unser Alltag von der Energie. Ein weiteres Beispiel für diesen Trend ist die Anzahl der Internetbenutzer. Diese Zahl ist konstant steigend und erreichte im Jahr 2021 fast fünf Milliarden Benutzer. Dies entspricht mehr als 60 Prozent der Menschheit. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass dieser Trend noch weiter anhält, da immer mehr Menschen Zugang zum Internet haben werden.

Vor der COVID-19-Pandemie erreichte das Thema Nachhaltigkeit zum ersten Mal eine breite Masse. Den Menschen wurde bewusst, dass sie nicht mehr operieren und konsumieren können, wie sie es vorher taten. Im Zuge dessen ging auch ein generelles Aufwachen durch die Unternehmen. Das mediale Interesse wurde immer wie größer und der Druck stieg entsprechend. Unternehmen und Organisationen haben Nachhaltigkeitspläne, Net-Zero-Strategien und Governance-Strukturen entwickelt, die Verbesserungen schaffen sollen. Begriffe wie Kohlenstoffdioxid-Ausstoß, Ressourcenverbrauch und erneuerbare Energiegewinnung wurden immer bekannter und sind heute kaum noch wegzudenken. Durch die COVID-19-Pandemie hat das Thema Nachhaltigkeit durchaus an Momentum verloren. Jedoch ging während dieser Zeit auch der CO2-Ausstoß aufgrund der reduzierten Mobilität stark zurück. Hingegen ist der Internetkonsum und der dadurch entstehende Energieverbrauch stark angestiegen. Umso deutlicher ist es also, dass ein nachhaltiger Umgang in der digitalen Welt enorm wichtig ist.

Der Fußabdruck durch die Energiegewinnung

Aber warum? Abb. 2 veranschaulicht dies ziemlich deutlich. Für den Betrieb des Internets bzw. "der digitalen Welt" wird Elektrizität benötigt. Wie bereits erwähnt, ist das Bedürfnis danach exorbitant steigend. Die Gewinnung der Elektrizität ist jedoch der Wirtschaftssektor mit dem größten CO2-Fußabdruck – mit Abstand. Es ist also essenziell, nicht nur den Sektor selbst als Anbieter zu betrachten, sondern auch die Seite der Nachfrager.

Die IT als großer Verschmutzer

Gemäß einer Studie aus Großbritannien ist der IT-Bereich klimaschädlicher als der Flugverkehr. So war im Jahr 2019 der gesamte IT-Bereich für rund zwei bis vier Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, wohingegen der Flugverkehr bei rund drei Prozent stand. Mittlerweile verursacht der IT-Bereich bereits über vier Prozent. Schätzungen geben sogar an, dass bis etwa 2025 der Anteil auf acht Prozent steigen soll. Umso erstaunlicher ist es daher, dass das mediale Interesse an dem Thema im Gegensatz zum "Flight shaming" überhaupt nicht vorhanden ist.

Gemäß Recherchen des Sustainable Web Manifesto ist das Internet – wäre es ein Land – der siebtgrößte Verschmutzer der Welt [1]. Weltweit werden drei Prozent des Energiebedarfs nur durch Rechenzentren verursacht. Zudem steckt in den meisten Rechenzentren ein Effizienzpotenzial von fast 50 Prozent. Dies sind Zahlen, die man meistens gar nicht kennt oder die einem gar nicht bewusst sind. Es ist demnach höchste Zeit, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der digitalen Welt zu wecken, Initiativen zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenbedarfs einzuleiten und die Gewinnung von Energie auf erneuerbarer Basis zu fördern. Nur dadurch können wir den technologischen Fortschritt mit dem Schutz der Umwelt vereinbaren.

Was ist Green IT?

Unter dem Begriff Green IT findet sich eine große Anzahl an Wörtern, die das Problem bezeichnen. Digital Sustainability, Green Digital, Sustainable Tech oder Circular ICT – um nur einige davon zu nennen. Generell ist Green IT ein Sammelbegriff für umweltverträgliche Technologie-Produkte und -Dienstleistungen und umfasst sämtliche Bemühungen, Informations- und Kommunikationstechnologien ressourcenschonend zu nutzen. Mit Green IT wird versucht, das Problem des steigenden Energie- und Ressourcenbedarf zu limitieren und die Entwicklung von wirkungsvollen Lösungen zu fördern und zu stärken.

Nachhaltigkeit ist auch eine Transformation – ein Wandel, den der Mensch durchgehen muss.

Durch die Tatsache, dass in der heutigen Zeit die IT nicht mehr wegzudenken ist, umfasst das Thema Green IT unzählige Berührungspunkte in allerlei Bereichen. Das Gebiet von Green IT ist dadurch entsprechend sehr weitläufig. Konkret lässt sich Green IT jedoch in zwei Bereichen im wirtschaftlichen Umfeld aufteilen. Einerseits ist dies "Nachhaltig in der IT" und andererseits "Nachhaltig durch die IT". Wir fokussieren uns hierbei ganz klar auf den Unternehmensbereich und nicht auf den Konsumbereich bzw. Privatpersonen.

Nachhaltigkeit in der IT

Der Bereich "Nachhaltigkeit in der IT" umfasst vor allem operative Bereiche eines Unternehmens oder einer Organisation. Dies können Themen wie beispielsweise die Infrastruktur, den IT-Betrieb, Hardware, Softwareentwicklung oder IT-unterstützte Prozesse sein.

Nachhaltigkeit durch IT

Bei „Nachhaltigkeit durch IT“ geht es in erste Linie darum, die Lösungen zu betrachten, welche durch die Verwendung von IT entwickelt und geschaffen werden. Einige Beispiele dazu sind Cloud-Services, Artificial Intelligence, Machine Learning oder generell die digitale Transformation. Ein wichtiger Faktor, der in beiden Bereichen vorzufinden ist, ist der Faktor Mensch. Dieser ist ein essenzieller Bestandteil, da viele Initiativen und Maßnahmen schlussendlich durch die Gewohnheiten und Werte von Menschen beeinflusst werden. Es ist daher wichtig, bei allen Vorhaben die betroffenen Menschen einzubeziehen und mitwirken zu lassen. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist auch eine Transformation – ein Wandel, den der Mensch durchgehen muss.

Anwendungsbereiche im Unternehmenskontext

Aus Sicht der IT in einem Unternehmen gibt es unterschiedliche Anwendungsbereiche, in denen das Thema Nachhaltigkeit eine besonders hohe Relevanz hat. Diese sind unter anderem:

- Energie- und Ressourcengewinnung,

- Energie- und Ressourcenverbrauch,

- Emissionen (im Zentrum CO2) und

- Recycling und Rückführung.

Je nach Anwendungsbereich können Unternehmen direkten oder indirekten Einfluss nehmen. So können beispielsweise Unternehmen kaum Einfluss auf die direkte Materialgewinnung der in ihrer Hardware verbauten Teile nehmen. Sie können jedoch durch einen Beschaffungsprozess anhand von Kriterien einen Anbieter auswählen, der eine umweltschonende Materialgewinnung anbietet. Andererseits haben Unternehmen einen direkten Einfluss auf ihren eigenen Energie- und Ressourcenverbrauch und können diesen durch entsprechende Maßnahmen beeinflussen. Oftmals kommt es zudem vor, dass sich Anwendungsbereiche überschneiden. Dies bietet die Möglichkeit, durch gezielte Maßnahmen Hebelwirkungen zu erzielen und dadurch die Auswirkungen zu maximieren.

Warum Green IT?

Besonders im wirtschaftlichen Umfeld ist die Frage nach den Vorteilen oftmals besonders relevant. Doch genau hierbei stößt das generelle Thema Nachhaltigkeit auf etwas, was wir bisher nicht erlebt haben. Nachhaltigkeit hat in erster Linie keinen wirtschaftlichen Nutzen. Der Hauptnutzen, der daraus resultiert, ist, überspitzt gesagt, der Fortbestand der menschlichen Spezies. Die aus unserem Fortschritt resultierenden Ergebnisse sind unter anderem die Klimaerwärmung, welche eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit ist. Im Grundsatz braucht es also keine Begründung, wieso man nachhaltig und umweltschonend handeln sollte. Nichtsdestotrotz hat nachhaltiges Handeln aber auch wirtschaftliche Vorteile, da die Nachfrage danach immer größer wird. Zu den Gründen und Vorteilen, umweltschonend zu handeln, gehören unter anderem:

- Die Verbesserung im ESG-Score (ESG = Environmental, Social & Governance). Der ESG-Score bietet zum einen die Basis für Berichterstattungen zu Unternehmensgeschehen im Bereich der Nachhaltigkeit und zum anderen ist es die Möglichkeit für Investorinnen und Investoren sowie Aktionärinnen und Aktionären, basierend auf einer einheitlichen Bewertung entscheiden zu können, ob ein Unternehmen nachhaltig handelt oder nicht. Der ESG-Score wird zudem in Zukunft auch bei gesetzlichen Vorgaben immer wichtiger [2].

- Der finanzielle Anreiz durch Steuereinsparungen oder sonstige Ermäßigungen durch Regierungsinstitutionen.

- Die Verbesserung des Brand-Images und der Kundenzufriedenheit. Beide Faktoren wurden bereits durch mehrere Studien bestätigt. Zusätzlich merkt man, dass Käufer immer häufiger auf das nachhaltige Verhalten eines Unternehmens achten und dies deshalb Auswirkungen auf den Kaufentscheid hat.

- Die Attraktivität als Arbeitgeber. Vor allem dieser Faktor wird langfristig für Unternehmen eine hohe Relevanz haben. Um als Arbeitgeber talentierte Menschen einstellen zu können, müssen auch die Werte entsprechend vorgelebt werden. Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit ein immer wichtigerer Faktor. Besonders die kommenden Generationen legen speziellen Wert darauf.

- Einsparung von Strom-, Material-, Beschaffungs- und Betriebskosten. Da nachhaltiges Handeln oftmals auch bedeutet, dass man fortschrittlicher wird, besteht ein großes Potential an finanziellen Einsparungen.

- Nachhaltigkeit bedeutet in vielerlei Hinsicht auch das Eliminieren von unnötigen Ressourcen und nicht benötigten Prozessen. Dadurch werden Unternehmen und Organisationen schlanker, sparsamer und effektiver.

Green IT im Detail

Wie bereits erwähnt, ist Green IT an sich ein enorm breites Thema. Um das Gesamtbild zu verstehen, fehlt oftmals auch die entsprechende Perspektive. Um das Verständnis für das Thema zu stärken, wollen wir uns zwei Bereiche anschauen. Zum einen ist dies die Wertschöpfungskette und zum anderen die "Emission Scopes". Bei der Wertschöpfungskette geht es vor allem um den Fokus auf den gesamten Prozess einer IT-Lösung (Software, Infrastruktur, etc.). Hierbei soll vor allem übermittelt werden, was wir auf dem Weg zum Entwickeln einer Lösung benötigen. Bei den Emission Scopes geht es um die drei Level von Emissionsarten. Diese spielen bei der Berichterstattung eine essenzielle Rolle, werden aber oftmals falsch verstanden.

Die Wertschöpfungskette

Bis hin zu einer Lösung, die einen nachhaltigen Nutzen hat, ist es ein langer Weg. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein und das Verständnis dafür zu haben. Der Grund dafür ist, dass während des gesamten Prozesses grundsätzlich Emissionen entstehen. Daher müsste man fast sagen, dass die resultierende Lösung einen enormen Nutzen haben muss, um diese Emissionen zu kompensieren. Nichtsdestotrotz verfolgen wir das anfangs erwähnte Motto "Probleme limitieren und Lösungen stärken" und bewerten dies bis auf weiteres nicht.

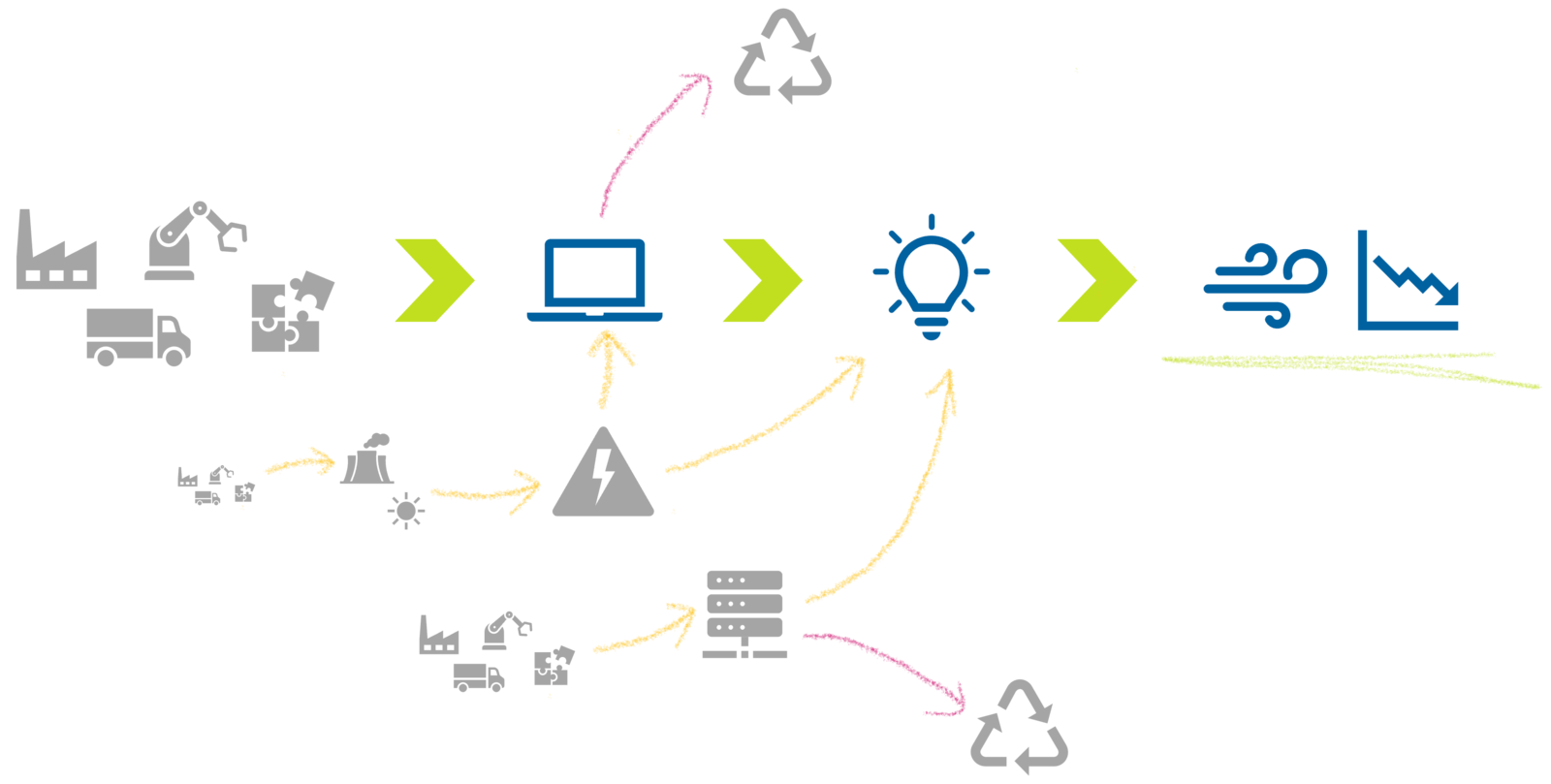

In Abb. 3 betrachten wir uns diesen Wertschöpfungsprozess einer IT-Lösung, die einen nachhaltigen Nutzen zum Ziel hat. Dies wird durch die Illustration am rechten Ende des Prozesses (grün unterstrichen) verdeutlicht. Die Glühbirne stellt in diesem Fall die Idee beziehungsweise die Lösung dar, die diesen nachhaltigen Nutzen bereitstellen soll. Im Kontext der IT werden diese Lösungen normalerweise durch Computer entwickelt. Dies ist vorgelagert zur Idee abgebildet.

Betrachten wir nun die grau gefärbten Symbole – die "Nebeneffekte", die oftmals vernachlässigt werden oder gar nicht bekannt sind. Die Entwicklung eines Computer zum Beispiel: 80 Prozent der Emissionen, der durch einen Computer verursacht wird, entstehen bei der Produktion. 20 Prozent entstehen bei der Nutzung. Um dies auszugleichen, müsste man ein Gerät 12 Jahre lang verwenden. Dies zeigt, wie groß die Auswirkung wäre, wenn man die Nutzungsdauer eines Gerätes von den jetzigen durchschnittlichen drei bis vier Jahren auf fünf bis sechs Jahre verlängern würde. Bei der Beschaffung eines Gerätes "startet" man demnach bereits mit einem relativ großen Berg an Emissionen, die durch die Herstellung verursacht wurden. Zu beachten ist, dass man bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Gerät noch überhaupt keinen Wert generiert hat.

Nun betrachten wir den Betriebsprozess. Für den Betrieb des Computers und der umliegenden Systeme wird Elektrizität benötigt. Diese wird momentan mehrheitlich aus nicht-erneuerbaren Quellen produziert. Für den Betrieb werden demnach weitere Emissionen verursacht. Nach dem Entwicklungsprozess konnte eine Lösung erschaffen werden, die es ermöglicht, einen nachhaltigen Nutzen zu generieren. Im Falle einer IT-Lösung werden normalerweise für den Betrieb einige Komponenten, wie zum Beispiel Server, benötigt, die wiederum durch die Herstellung Emissionen verursacht haben oder dies während des Betriebs tun.

Als letzten Punkt analysieren wir die Recycling-Symbole. Geräte, Komponenten und Systeme müssen nach einer gewissen Nutzungsdauer ersetzt werden. Betrachtet man nun die vorherigen Abschnitte, kann erkannt werden, dass die verursachten Emissionen vor und während der Nutzungsdauer eine hohe Summe ergeben. Aus diesem Grund ist das Recycling oder die Rückführung der Geräte in den Markt äußerst wichtig. Dass dies noch nicht der Fall ist, zeigt eine Studie. Im Jahr 2019 wurden nur 17,4 Prozent des Elektromülls recycelt. Die verursachten Emissionen der Geräte werden demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar mit der bestmöglichen Lösung zur nachhaltigen Nutzung nie kompensiert.

Im Grundsatz ist es wichtig, dass man das Verständnis für die Wertschöpfungskette bekommt. Unternehmen müssen sich bewusst sein, was die Auswirkungen ihrer Aktivitäten sind. Die Betrachtung des gesamten Prozesses bietet jedoch auch die Möglichkeit, Potenzialherde zu identifizieren und anzugehen. Unternehmen und Organisationen haben dadurch die Möglichkeit, gezielt Initiativen umzusetzen, die die gesamte Wertschöpfungskette verbessert. Ein einfaches Beispiel ist hier der Bezug von erneuerbarer Energie. Wenn man die Wertschöpfungskette betrachtet, sind die Auswirkungen beim Bezug von erneuerbarer Energie extrem groß.

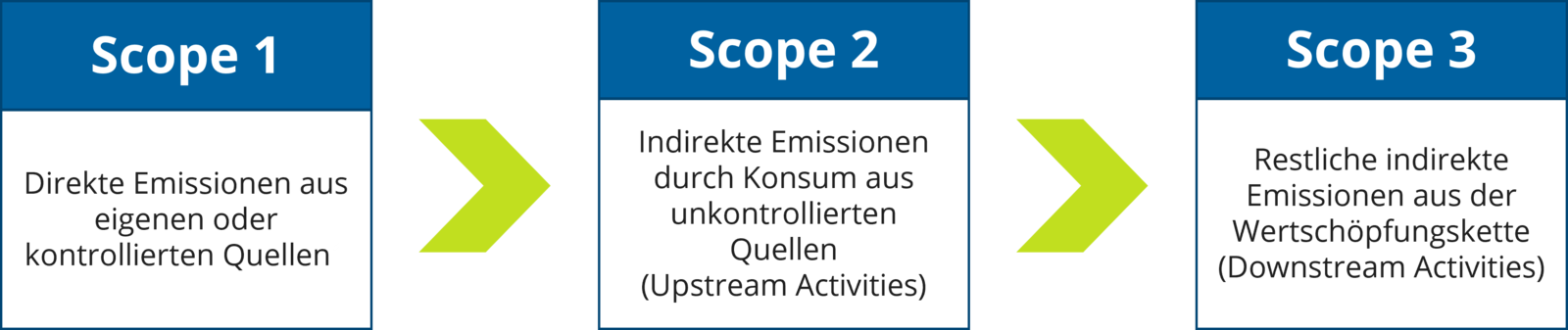

ESG Emission Scopes

Die ESG Emission Scopes sind drei Level sogenannter "Emissionsarten". Die Grundlage dafür sind wiederum die ESG-Scores. Das Ziel der Emission Scopes ist es, ein besseres Verständnis der Emissionsarten eines Unternehmens oder einer Organisation für die Stakeholder zu entwickeln. Diese Stakeholder umfassen unter anderem interne Parteien wie auch Behörden, Regierungsinstitutionen aber auch Aktionäre und sonstige externe Interessenten.

Wie erwähnt, sind die Emission Scopes in drei Level aufgeteilt.

- Scope 1 umfasst alle direkten, durch das Unternehmen verursachten Emissionen. Dies können zum Beispiel alle Emissionen der Unternehmensflotte sein oder die Emissionen durch die Produktion von Gütern.

- Scope 2 beinhaltet alle indirekten Emissionen, die durch den Konsum von sogenannten "unkontrollierten Quellen" entstehen. Meistens handelt es sich hierbei beispielsweise um die Emissionen, die durch den Bezug von Energie oder Wasser entstehen.

- Bei den Scope-3-Emissionen handelt es sich um alle restlichen indirekt verursachten Emissionen aus der Wertschöpfungskette. Dies ist meistens der größte Teil, da sich die Emissionen oftmals durch die Länge der Wertschöpfungskette summieren. Zudem sind die Scope-3-Emissionen die am schwierigsten zu erhaltenden Datenwerte, weil eine hohe Anzahl an Abhängigkeiten und eine entsprechend komplexe Nachvollziehbarkeit vorzufinden ist. Scope 3 Emissionen sind beispielsweise Emissionen, die durch die Produktion von Nutzungsgütern verursacht wird, wie das Bauen des Unternehmensgebäudes, die Produktion von Bauteilen eines Gesamtproduktes oder Emissionen, die durch den Transport von Gütern verursacht wird. Ein weiteres Beispiel für Scope-3-Emissionen, welches oftmals vernachlässigt wird, sind Emissionen, die der Kunde durch die Nutzung verursacht. Dies reicht von der Nutzung eines Produktes bis hin zur Entsorgung.

Für Unternehmen und Organisationen besteht die Schwierigkeit darin, einerseits Emissionen über alle Scopes beeinflussen zu können und andererseits die nötigen Daten zu den entsprechenden Emissionen erheben zu können. Bei selbst verursachten Emissionen ist dies meistens ganz einfach, doch wenn es darum geht, Daten zu Emissionen aus der Lieferkette – wie beispielsweise von Lieferanten – zu erhalten, kann es schnell komplex werden. Auch die Datenerhebung von "After Sales"-Emissionen, also jene beim Kunden, sind extrem schwierig.

Bei all den Net-Zero-Strategien und Nachhaltigkeitsreports ist es also wichtig, die Details zu betrachten. Oftmals vernachlässigen Unternehmen bei der Berechnung die Scope-3-Emissionen einfach, da die Erhebung zu komplex ist. Dies wird dann durch Marketingaktionen überdeckt – das nennt man dann "Greenwashing". Das Thema Transparenz ist daher ein essenzieller Faktor in der Nachhaltigkeit.

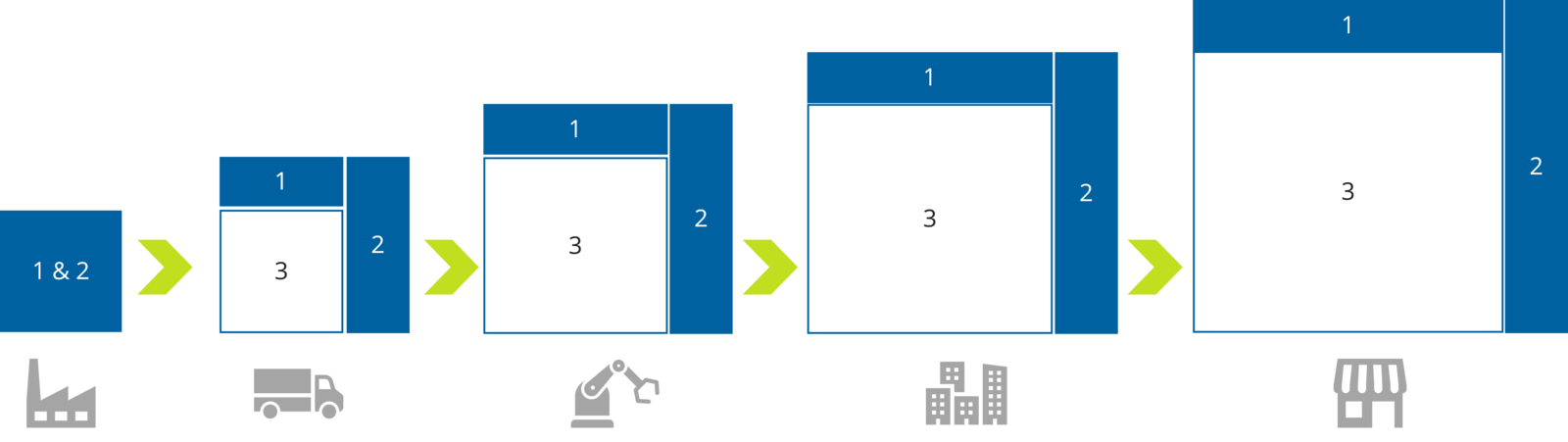

Bei genauerer Betrachtung der Scope-3-Emissionen wird klar, wieso die Vernachlässigung dieser so enorm gefährlich und schädlich ist. Wie erwähnt, können die Scope-3-Emissionen 80 Prozent der Gesamtemissionen eines Unternehmens ausmachen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Emissionen von Unternehmen im vorderen Teil der Liefer- bzw. Wertschöpfungskette summieren. Abb. 5 visualisiert diese Situation entsprechend. Startend beim ersten Unternehmen, welches zur besseren Erklärung nur Scope-1- und Scope-2-Emissionen verursacht, wobei dies ist in der Realität nie der Fall ist. Die Scope-1- und -2-Emissionen des ersten Unternehmens sind entsprechend die Scope-3-Emissionen des zweiten Unternehmens. Dazu kommen in der Realität natürlich noch Emissionen weiterer Unternehmen die im zweiten Prozessschritt beteiligt sind. Entsprechend summieren sich die Scope-1-, -2- und -3-Emissionen der vorgelagerten Unternehmen jeweils zu den Scope-3-Emissionen des Unternehmens im nächsten Prozessschritt. Dies veranschaulicht, dass 80 Prozent der Emissionen eines Unternehmens Scope-3-Emissionen sind.

Ziele und Maßnahmen im Unternehmenskontext

Die Ziele von Green IT umfassen ökologische, ökonomische sowie soziale Aspekte. Diese lassen sich meistens auch auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN anwenden [3]. Im IT-Unternehmenskontext betreffen die Ziele von Green IT die Bereiche Infrastruktur, Prozesse, Software, Hardware und soziale Aspekte.

Hierbei werden beide Bereiche "Nachhaltig in der IT" und "Nachhaltig durch IT" betrachtet. Der Schwerpunkt liegt jedoch oftmals im ersten Bereich. Der Grund dafür ist, dass sich letzteres oftmals auf Geschäftstätigkeiten beziehungsweise die externe Betrachtung eines Unternehmens fokussiert.

Ziele

Für die Definition von Zielen können die fünf Anwendungsfälle aus dem zweiten Kapitel hinzugezogen werden. Dadurch lassen sich die Ziele auf einfache Weise kategorisieren und Geschäftsbereichen zuordnen. Nachfolgend werden einige Ziele in den jeweiligen Bereich und mit Kontext des Anwendungsfalls betrachtet (AF = Anwendungsfall/-fälle):

- Infrastruktur – Reduktion des Energieverbrauchs für den Betrieb der IT (AF: Energie- und Ressourcenverbrauch; Emissionen)

- Prozesse – Reduktion des Papierverbrauchs durch digitale, elektronische Prozesse (AF: Energie- und Ressourcenverbrauch; Emissionen)

- Software – Entwicklung von ressourcenschonender Software (AF: Energie- und Ressourcenverbrauch)

- Hardware – Gesamtheitlicher Herstellungsprozess und Beschaffungsprozess von Hardware (Cradle-to-Cradle) (AF: Energie- und Ressourcengewinnung, Emissionen, Recycling und Rückführung)

- Soziale Aspekte – Optimierung von Geschäftsreisen (AF: Emissionen); Work-Life-Balance (AF: Energie- und Ressourcenverbrauch)

Bei der Entwicklung von Zielen ins grundsätzlich das Wichtigste, diese im Kontext des individuellen Unternehmens oder Organisation zu definieren. Die Betrachtung der Rahmenbedingungen und der vorzufindenden Situation ist dabei sehr wichtig. Nur dadurch können auch wirkungsvolle und erreichbare Ziele entwickelt werden.

Maßnahmen

Im Grundsatz gibt es keine generell geltenden Maßnahmen und Initiativen, die es umzusetzen gilt. Wie die Ziele müssen auch die Maßnahmen individuell für Unternehmen entwickelt werden. Der Grund dafür ist, dass nicht alle Initiativen in den jeweiligen Unternehmen die gleichen Auswirkungen haben und die gleichen Resultate erzielen. Dementsprechend ist der situative Kontext wichtig. Einige Beispiele für Maßnahmen oder Initiativen, wiederum im IT-Unternehmenskontext, werden nachfolgend erläutert.

- Infrastruktur – Nutzung von Cloud-Services wie z. B. Cloud-Hosting, Cloud-Computing

- Prozesse – Carbon Pricing; Papierloses Büro; Digitales Rechnungswesen

- Software – Green Software-Engineering; Artificial Intelligence und Machine Learning

- Hardware – Nutzung von Second-Hand-/Refurbished-Hardware; Verlängerung der Nutzungsdauer

- Soziale Aspekte – Remote Work/Work from Home

Fazit

Die Nachhaltigkeit in der IT und durch die IT birgt ein enormes Potenzial für die Weiterentwicklung eines Unternehmens und vor allem für den Geschäftsbereich der IT. Mittelfristig wird das Thema auch die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten, die es benötigt. Des Weiteren sind Regierungen und Institutionen bereits dabei, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien zu entwickeln, um Unternehmen in diese Richtung zu drängen. Umso wichtiger ist es also, dass sich Unternehmen und Organisationen frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Eine Grundlage schaffen: Die Daten- und Informationsbasis zum Thema nachhaltige IT muss im Unternehmen erst einmal geschaffen werden. Erst danach können entsprechende Schritte eingeleitet werden.

- Einen Plan entwickeln: Unternehmen brauchen eine Strategie und einen Management-Plan, um sich mit Green IT zukunftsorientiert beschäftigen zu können.

- Initiativen umsetzen: Eine nachhaltige Etablierung von Initiativen und Lösungen ist fundamental. Dies beinhaltet zudem das Skalieren von Anwendungsfällen, um die Auswirkungen zu vergrößern.

- Zukunftsorientiertes Handeln: Man muss nicht nur einen Plan haben, wie man ein Ziel erreicht, sondern auch einen wiederkehrenden Prozess etablieren, der die Weiterentwicklung der Ziele fördert.