Toxisches Verhalten entwaffnen

"Man darf doch wohl noch mal einen Spaß machen dürfen!" Oder: Wie toxisches Verhalten eure Produktivität zerstört und was du dagegen tun kannst

Stell dir folgende Szene vor: In der Kaffeeküche macht jemand einen abwertenden Witz über einen Kollegen - zu dick, zu hungrig, zu langsam, zu alt, zu…was auch immer. Der angesprochenen Person fehlen in dieser Situation meist die Worte. Andere fühlen sich unwohl – auch die, die gar nicht direkt gemeint sind. Die Stimmung sackt in den Keller. Und dann fängt doch einer an mitzulachen. Für Außenstehende wirkt es plötzlich, als sei der Spruch akzeptabel.

Was dann oft folgt, sind Sätze wie:

"War doch nur ein Spaß!"

"Nimm das nicht so ernst."

"Du bist aber empfindlich …"

Doch mit diesen Sätzen versuchen die Verursachenden, toxisches Verhalten als harmlos darzustellen. In Wirklichkeit sind solche Aussagen aber der erste Tropfen Gift im Teamklima. Was auf den ersten Blick wie ein lockerer Spruch wirkt, hinterlässt beim Gegenüber nicht selten Verunsicherung, Kränkung oder Wut – und genau hier beginnt toxisches Verhalten. Und das ganze Team ist davon mit betroffen.

Kommt dir das bekannt vor?

Ob in lockeren Pausengesprächen, im Meeting oder im 1:1 - solche Szenen sind leider keine Einzelfälle, sondern gehören in vielen Büros und Teams zum Alltag. Dabei ist die Wirkung gravierend: Kreativität wird abgewürgt, Innovation bleibt auf der Strecke und die Produktivität sinkt spürbar. Menschen konzentrieren sich nicht mehr auf ihre Arbeit, sondern darauf, nicht selbst ins Visier zu geraten. Doch was genau ist eigentlich toxisches Verhalten und was können wir dagegen tun?

- Zwischen Lachen und Schweigen: eine Definition für Toxizität im Arbeitsalltag

- Von Kreativität zu Kündigung – die Folgen toxischen Verhaltens

- Die Rollen im toxischen Spiel – Aggressor:in, Zielperson und Bystander

- Ein Beispiel: Wenn Schweigen laut wird – wie aus Passivität Gaslighting entsteht

- Ein zweites Beispiel: Wenn Spott zur Norm wird

- Vom Beispiel zur Praxis

- Next Steps – was wir alle tun können

- "Man darf doch wohl noch mal einen Spaß machen dürfen!"

- Zum Schluss: Dein Selbstcheck als Bystander

Zwischen Lachen und Schweigen: eine Definition für Toxizität im Arbeitsalltag

Problematisch ist, dass toxisches Verhalten sich nicht auf ein einziges Muster reduzieren lässt. Es zeigt sich in vielen Facetten: abwertende Witze, permanentes Nörgeln, Augenrollen, ständiges Unterbrechen einer bestimmten Person, Gaslighting, Einschüchterung, Täter-Opfer-Umkehr, Lügen oder auch das ständige Ignorieren von Beiträgen anderer. Kurz gesagt: manipulatives Verhalten, das andere klein macht, um selbst größer, besser, wichtiger zu wirken – und das auf Kosten der Zusammenarbeit, der Produktivität, des Respektes.

Nur ein Hierarchie-Problem?

Wichtig ist: Toxisches Verhalten ist nicht allein an Hierarchie gekoppelt. Natürlich verstärkt Macht den Effekt – eine abwertende Bemerkung der Führungskraft wiegt schwerer, weil sie Reichweite und Autorität hat. Aber: Jede:r von uns kann sich toxisch verhalten, und die meisten haben das vermutlich auch schon getan – bewusst oder unbewusst.

Hinzu kommt ein zweiter Layer der Toxizität: die Reaktionen der Beobachtenden, der sogenannten "Bystander". Wenn niemand etwas sagt, wenn mitgelacht oder das Verhalten heruntergespielt wird ("Der meint das doch nicht so!"), wirkt das wie eine Zustimmung. Dadurch wird das ursprüngliche toxische Verhalten nicht nur normalisiert, sondern sogar noch verstärkt.

Die 5 toxischen Attribute auf einen Blick

- Respektlosigkeit

Abwertendes Verhalten gegenüber Kolleg:innen oder Mitarbeitenden - Fehlende Inklusion

Ausgrenzung oder Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder Behinderung - Unehrlichkeit & Regelbrüche

Intransparenz, Verschweigen von Informationen oder bewusstes Ignorieren von Regeln - Ellbogenmentalität

Mitarbeitende untergraben einander, statt zusammenzuarbeiten. - Missbräuchliches und übergriffiges Verhalten

Anschreien, Demütigungen oder permanentes Kleinmachen werden zur Normalität.

Doch genau diese vielen Facetten machen es so schwierig, die Toxizität zu erkennen und adäquat auf sie zu reagieren. Konkret das sollten wir jedoch tun, denn dieses respektlose Verhalten bringt ein Kernproblem mit sich:

Das versteckte Ziel des toxischen Angriffs

Toxisches Verhalten zerstört psychologische Sicherheit – also genau das Gefühl, in einem Team offen sprechen zu können, ohne Angst vor Spott, Schuldzuweisungen oder negativen Konsequenzen haben zu müssen.

Psychologische Sicherheit ist jedoch die Grundlage für jede erfolgreiche Zusammenarbeit

Nur in einem Klima des Vertrauens können Kreativität, Innovation und echte Produktivität entstehen.

Woke vs. Respekt

Menschen nehmen toxisches Verhalten zudem unterschiedlich wahr. Was für die eine Person wie ein "lockerer Spruch" wirkt, kann für die andere verletzend oder herabwürdigend sein. Entscheidend ist dabei nicht, ob jemand von außen die Situation als "wirklich toxisch" bewertet. Niemand sollte die Wahrnehmung anderer kleinreden oder abwerten – ernst genommen zu werden, ist der erste Schritt, toxisches Verhalten zu stoppen.

Aktuell zeigt sich genau hier ein gesellschaftlicher Widerspruch: In manchen Diskussionen gilt Rücksichtnahme heute schon fast als "übertrieben woke". Doch in Wahrheit geht es nicht um Überempfindlichkeit, sondern um Respekt, Fairness und Sicherheit – die unverzichtbaren Grundlagen jeder guten Zusammenarbeit.

Von Kreativität zu Kündigung – die Folgen toxischen Verhaltens

Toxisches Verhalten ist keine harmlose Begleiterscheinung, die wir einfach "aushalten" können. Es zieht tiefe Spuren – zuerst bei uns persönlich und später im gesamten Unternehmen.

Was toxisches Verhalten mit uns als Menschen macht

Verlust von Vertrauen und Selbstwert

Wir beginnen früher oder später an uns selbst zu zweifeln – das knabbert an unserem Selbstvertrauen und unserer Motivation. Als Folge daraus werden wir unsicher und lassen uns sehr schnell aus dem Konzept bringen. Wir geben keine Ideen mehr preis und trauen uns einfach weniger zu.

Psychische und physische Belastung

Dauerstress, Schlafprobleme, Ängste, Selbstzweifel, Depressionen, psychosomatische Erkrankungen – all das sind typische Symptome. Wer diese Belastung über einen längeren Zeitraum tragen muss, läuft Gefahr, krank zu werden. Selbst wenn Krankheit nicht gleich die Folge ist, so bedeuten Schlafprobleme, dass unser Gehirn sich über Nacht nicht regenerieren kann. Wir stehen morgens auf und fühlen uns total gerädert - weder ein guter Start in den Tag noch eine gute Voraussetzung für geistige Höchstleistungen!

Innere Kündigung

Wir erledigen nur noch das Nötigste. Leidenschaft für die Arbeit versiegt, kreative Impulse werden zur Last, Engagement bricht ein, Innovationskraft schwindet. Ein Wille zur Veränderung ist nicht mehr zu erkennen.

Langfristige Narben

Wer regelmäßig Zielscheibe von toxischem Verhalten war, trägt diese Erfahrungen oft lange – wenn nicht lebensweit – mit sich. Das Vertrauen in neue Teams, Führungskräfte oder sogar die eigene Rolle bleibt nachhaltig erschüttert. Wir agieren stets sehr vorsichtig und neigen zu Misstrauen - doch in gut funktionierenden Teams ist Vertrauen eine wichtige Voraussetzung.

Auswirkungen auf die Organisation

Weniger Innovation

In einem Klima der Angst trauen wir uns nicht, mutige Ideen einzubringen oder unkonventionelle Wege vorzuschlagen. Kreativität wird durch Vorsicht ersetzt, Innovation durch Schweigen.

Sinkende Produktivität

Energie fließt nicht mehr in die Arbeit, sondern in Selbstschutz und Schadensbegrenzung. Wir überlegen, wie wir uns ausdrücken, um nicht ins Visier zu geraten – statt unsere Energie in Lösungen und Ergebnisse zu investieren.

Fluktuation und Abwesenheit

Wer sich dauerhaft unwohl fühlt, zieht sich zurück – sei es durch häufigere Krankheitstage oder indem er oder sie die Organisation verlässt. Was bleibt, sind Lücken im Team und verlorenes Wissen.

Vertrauensverlust in Führung

Wenn toxisches Verhalten nicht benannt oder gar von Führungskräften vorgelebt wird, bröckelt das Vertrauen in Management und Organisation. Engagement sinkt, Loyalität geht verloren.

Die bittere Wahrheit

Toxisches Verhalten entfaltet eine psychologische Abwärtsspirale, die unsere mentale Gesundheit ebenso trifft wie die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit ganzer Teams. Wir alle können betroffen sein – als Ziel, Beobachtende oder unbeabsichtigte Mitverursachende. Die Frage ist nicht, ob toxisches Verhalten existiert, sondern wie wir darauf reagieren.

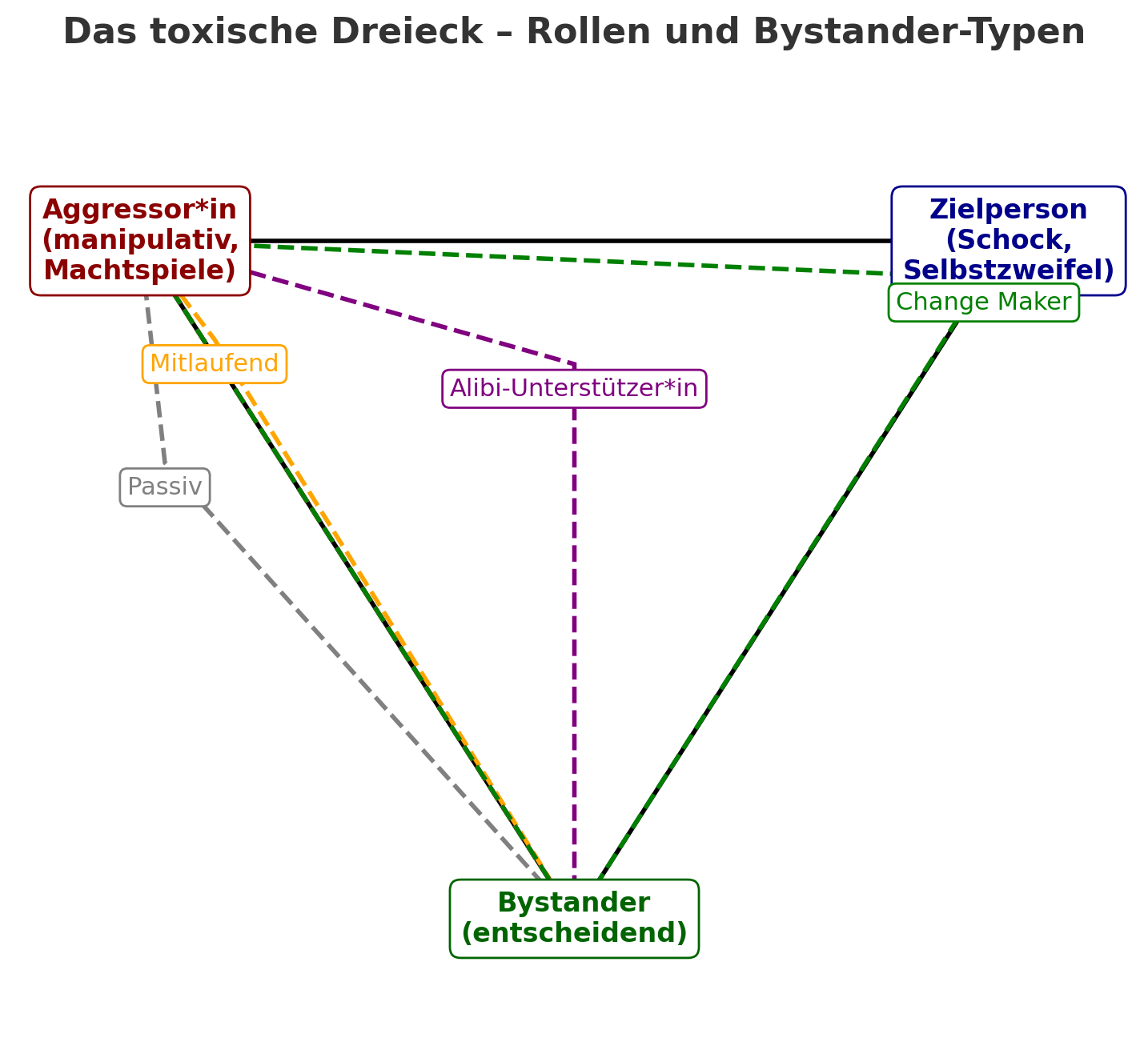

Vom Schweigen zum Change Maker – die vier Gesichter der Bystander

Mitlaufende:

Sie lachen mit oder stimmen zu, um nicht selbst Zielperson zu werden.

Passive Supporter:

Sie beobachten, sagen aber nichts – oft aus Unsicherheit oder Angst.

Alibi-Unterstützer:in:

Sie helfen scheinbar, tun es aber vor allem für das eigene Image. Oft erwarten sie von der Zielperson Dankbarkeit, womit sie einen neuen, zusätzlichen Druck erzeugen.

Alliierte:

Sie greifen aktiv ein, stellen sich klar an die Seite der Zielperson und machen toxisches Verhalten sichtbar. Sie können die Change Maker in diesem Szenario werden.

Die Rollen im toxischen Spiel – Aggressor:in, Zielperson und Bystander

Toxisches Verhalten entsteht nicht im luftleeren Raum. Es ist immer ein Zusammenspiel von Menschen, die unterschiedliche Rollen einnehmen – bewusst oder unbewusst. Drei Rollen tauchen dabei immer wieder auf: Aggressor\*in, Zielperson und Bystander.

Aggressor:in

Aggressor:innen sind diejenigen, die toxisches Verhalten aktiv ausüben – durch ”witzig gemeinte", aber abwertende Bemerkungen, Manipulation, Machtspiele oder offenes, aggressives Mobbing. Oft geht es ihnen darum, Kontrolle zu behalten oder ihr Ego über andere zu stellen. Besonders wirksam wird ihr Verhalten, wenn sie eine Führungsposition innehaben: Eine respektlose Bemerkung von einer Teamleitung prägt ein ganzes Meeting mehr als der gleiche Satz von Kolleg:innen.

Zielperson

Die Zielperson steht im Mittelpunkt der Attacken. Ob durch Ignorieren, Unterbrechen oder spitze Bemerkungen – hier konzentriert sich die toxische Energie. Häufig reagieren Betroffene mit Verunsicherung, Rückzug oder Selbstzweifeln. Nicht selten sind sie aber auch so überrascht oder geschockt, dass ihnen in der Situation schlicht die Worte fehlen. Erst später, wenn der Moment vorbei ist, fallen ihnen mögliche Antworten ein. Auch wenn die konkrete Situation endet, bleiben die Folgen oft lange spürbar: Vertrauen in Kolleg:innen, in Führung oder sogar in die eigene Rolle ist nachhaltig erschüttert.

Bystander

Die vielleicht entscheidendste Rolle haben die Bystander – also die Menschen, die dabei sind, wenn toxisches Verhalten geschieht. Ihr Verhalten kann den Unterschied machen. Schweigen, Mitlachen oder Relativieren ("Das war doch nicht so gemeint.") wirken wie stille Zustimmung und geben Aggressor:innen den Freibrief, so weiterzumachen. Gleichzeitig liegt hier aber auch die größte Chance auf Veränderung: Bystander können Grenzen setzen, Haltung zeigen und damit den toxischen Kreislauf durchbrechen.

Das toxische Dreieck – Rollen und Dynamiken

Das Zusammenspiel von Aggressor:in, Zielperson und Bystander lässt sich gut mit einem Dreieck darstellen. Während Aggressor*innen das toxische Verhalten auslösen und Zielpersonen es unmittelbar erleben, liegt der eigentliche Hebel bei den Bystandern.

Denn sie entscheiden, ob das Verhalten verstärkt und normalisiert oder gestoppt wird.

Wer mitläuft, lacht mit oder relativiert – und steht damit faktisch auf der Seite der Aggressor:innen.

Wer passiv bleibt, glaubt oft neutral zu sein – dies wirkt aber durch Schweigen wie eine stille Zustimmung.

Der Alibi-Unterstützer gibt dem Ziel scheinbar Rückhalt, verfolgt aber eher eigene Motive, als das toxische Muster wirklich zu durchbrechen.

Nur die Alliierten greifen aktiv ein, stellen sich klar auf die Seite der Zielperson und machen toxisches Verhalten sichtbar.

Ein Beispiel: Wenn Schweigen laut wird – wie aus Passivität Gaslighting entsteht

Stell dir vor: Im Teammeeting bringt eine Kollegin eine neue Idee ein. Noch bevor sie ihren Gedanken zu Ende formulieren kann, fällt ein Kollege ihr ins Wort: *"Ach, das hatten wir doch schon – das bringt uns nicht weiter."* Die Stimmung kippt. Die Kollegin verstummt, andere blicken verunsichert auf ihre Unterlagen. Niemand sagt etwas, das Meeting geht einfach weiter.

In diesem Moment übernehmen die Bystander ihre Rolle – und bleiben passiv. Niemand widerspricht, niemand hakt nach. Für die Aggressor-Person wirkt es so, als sei das Verhalten akzeptiert. Für die Zielperson hingegen fühlt es sich an, als ob alle gegen sie sind.

Doch damit endet die Situation nicht. Nach dem Meeting kommen Kommentare wie:

- "Das hast du wieder falsch verstanden."

- "Der meint das doch gar nicht so."

- "Du musst aber auch nicht immer so empfindlich/provozierend/vorlaut sein."

Was hier passiert, ist Gaslighting und Täter-Opfer-Umkehr: Nicht die Aggressor-Person, sondern die Zielperson wird in Frage gestellt. So entsteht aus der Passivität der Bystander ein zweiter Layer der Toxizität, der die Belastung für die Betroffene noch verstärkt.

Genau deshalb ist "nichts tun" keine neutrale Haltung. Schweigen, Wegsehen oder Relativieren unterstützt immer die Aggressor:innen – und schwächt die Zielperson. Und das hat direkte Auswirkungen auf unsere Teamkultur: Statt Vertrauen und Sicherheit entstehen Misstrauen und Angst.

Ein zweites Beispiel: Wenn Spott zur Norm wird

Morgens in der Kaffeeküche. Ein junger Kollege kommt etwas verspätet ins Büro und sagt entschuldigend: "Ich musste das Kind noch in die Kita bringen!"

Darauf reagiert eine Kollegin spöttisch: „Na klar. Das Kind. Ich möchte morgens auch erstmal ausschlafen und dann mit meinem Kind spielen. Aber ich sag dir eines: Kein Wunder, dass du mit deinem Projekt im Zeitplan hinterherhinkst!“

Die anderen greifen das sofort auf und setzen noch einen drauf:

- "Würde ich jetzt auch sagen: Kind in die Kita bringen!"

- "Dann hättest du uns wenigstens Kaffee mitbringen können. Schließlich müssen wir ja nachher für dich den Karren aus dem Dreck ziehen."

Der Kollege ist sichtbar getroffen und verstummt. Als er eingeschnappt guckt, setzt die Aggressorin noch einen drauf: "Meine Güte. Man darf doch wohl noch mal einen Spaß machen dürfen!"

Was hier passiert, ist ein Paradebeispiel für Mitlaufen. Die eigentliche Bemerkung kommt von einer Person, aber die Gruppe verstärkt sie durch Lachen und zusätzliche Kommentare. So entsteht in Sekunden der Eindruck, dass Spott erlaubt und normal sei. Für die Zielperson bleibt dagegen das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden und gleichzeitig in die Defensive gedrängt zu sein.

Dieses Beispiel zeigt deutlich: Toxisches Verhalten ist selten ein Einzelereignis. Es gewinnt seine zerstörerische Kraft erst dadurch, dass andere mitmachen – ob bewusst oder aus Gruppendruck heraus.

Allies machen den Unterschied

Wie hätte es ausgesehen, wenn in unseren Beispielen ein Ally anwesend gewesen wäre?

Im Meeting:

Die Kollegin bringt ihre Idee ein und wird sofort unterbrochen. Statt dass alle schweigen, meldet sich ein Ally zu Wort:

- "Lass sie bitte erst ausreden, ich möchte die Idee hören."

Oder:

- "Wir sollten uns das kurz anhören – vielleicht steckt mehr drin, als wir auf den ersten Blick sehen."

Allein durch diese wenigen Worte verschiebt sich die Dynamik. Die Kollegin bekommt den Raum, ihre Gedanken auszuführen. Das Team erlebt, dass Respekt eingefordert werden darf. Und der Aggressor spürt, dass Grenzen existieren – ohne dass die Situation eskaliert.

In der Kaffeeküche:

Der junge Kollege entschuldigt sich, weil er sein Kind in die Kita bringen musste, und wird von spöttischen Bemerkungen überzogen. Statt mitzulachen oder selbst nachzulegen, tritt ein Ally dazwischen:

- "Ich finde es stark, dass er Familie und Arbeit unter einen Hut bringt. Das verdient Respekt, keinen Spott."

Oder er wendet die Stimmung bewusst:

- ”Lasst uns lieber über das Projekt reden – da zählt, was wir gemeinsam erreichen.“

Auch hier verändert sich sofort die Atmosphäre. Aus einer Spirale aus Spott und Mitlaufen wird ein Moment der Reflexion. Allies machen klar: Respekt ist nicht verhandelbar.

Achtung: Wer als Ally Haltung zeigt, geht auch ein Risiko ein – manchmal wird man dadurch selbst zur neuen Zielperson. Doch in der Praxis zeigt sich: Sobald eine Person den Mut hat, Missstände anzusprechen, findet sie meist schnell Unterstützende im Team. Und genau darin liegt die Kraft: Aus einem einzelnen Widerspruch kann ein gemeinsames "So nicht!" entstehen.

Diese Beispiele zeigen: Es braucht keine langen Reden, um eine Situation zu drehen. Oft reicht ein kurzer Satz, ein bewusstes Eingreifen – und die Dynamik kippt vom Toxischen zum Konstruktiven.

3 Sätze, die Allies sofort nutzen können

1. "Lass sie/ihn bitte ausreden, ich möchte den Gedanken hören."

→ Schafft Raum und signalisiert Respekt.

2. "So war das nicht in Ordnung – wir sollten respektvoll bleiben."

→ Setzt eine klare Grenze, ohne eskalierend zu wirken.

3. "Lasst uns über das Thema sprechen, nicht über die Person."

→ Lenkt den Fokus zurück auf Inhalte und Zusammenarbeit.

Nonverbaler Tipp:

Richte deinen Blick nicht auf die Zielperson – sie soll nicht das Gefühl haben, dass es "um ihre Schwäche" geht. Schaue stattdessen die verursachende Person an und mach durch Haltung und Blickkontakt deutlich: "Ich habe keinen Bock auf diese Situation." Damit entlastest du die Zielperson und richtest die Aufmerksamkeit dorthin, wo sie hingehört.

Vom Beispiel zur Praxis

Die beiden Szenen zeigen deutlich: Es ist möglich, toxische Dynamiken zu durchbrechen. Oft braucht es nur einen Satz, ein klares Signal, um die Richtung zu ändern. Allies machen den Unterschied – und sie können das jederzeit tun.

Merke: Es ist niemals zu spät zum Handeln –

auch wenn du nicht sofort reagierst!

Denn manchmal fällt uns erst später ein, was wir hätten sagen oder tun können. Doch auch im Nachgang kannst du die Situation ansprechen, Unterstützung signalisieren oder deutlich machen, dass ein Verhalten nicht in Ordnung war. Damit sendest du ein starkes Zeichen: Schweigen bleibt nicht die letzte Antwort. Übrigens:

Toxisches Verhalten macht vor dem Digitalen nicht halt

Toxisches Verhalten beschränkt sich nicht auf die Kaffeeküche, das Meeting oder andere Präsenzräume. Auch in digitalen Räumen – in Chats, E-Mails oder Kommentarspalten von Tools – tauchen dieselben Muster auf: abwertende Bemerkungen, Ignorieren von Beiträgen oder Spott, der durch Emojis und schnelle Reaktionen noch verstärkt wird.

Next Steps – was wir alle tun können

Toxisches Verhalten ist kein Schicksal, das wir einfach hinnehmen müssen. Jede:r von uns hat die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun – im Kleinen wie im Großen. Wichtig ist, überhaupt anzufangen. Oft sind es gerade die kleinen, klaren Gesten oder Sätze, die eine Situation drehen können. Es braucht keine großen Heldentaten, sondern die Bereitschaft, Verantwortung für das Miteinander zu übernehmen.

Für Einzelpersonen

- Ansprechen – Sag ruhig und klar, was du als respektlos oder verletzend empfindest.

- Verbündete suchen – Sprich mit Kolleg:innen, denen du vertraust. Gemeinsam ist es leichter, Grenzen zu setzen.

- Reflektieren – Überprüfe auch dein eigenes Verhalten: Wo könntest du selbst toxisch wirken, ohne es zu wollen?

Für Führungskräfte

- Grenzen setzen & Null Toleranz– Mach sofort klar, dass respektloses Verhalten nicht toleriert wird.

- Vorleben – Sei selbst ein Vorbild für respektvolle Kommunikation und wertschätzendes Verhalten.

- Räume schaffen – Etabliere Feedback-Runden oder Check-ins, in denen offen über das Teamklima gesprochen werden darf.

Für Organisationen

- Klare Regeln – Verhaltenskodex sichtbar machen und regelmäßig thematisieren.

- Sichere Meldewege – Möglichkeiten schaffen, toxisches Verhalten anonym oder vertraulich anzusprechen.

- Schulungen anbieten – Führungskräfte und Teams für psychologische Sicherheit und respektvolle Zusammenarbeit sensibilisieren.

"Man darf doch wohl noch mal einen Spaß machen dürfen!"

– dieser Satz klingt harmlos, fast schon locker. Doch wir haben gesehen, wie schnell er zur Ausrede für toxisches Verhalten wird, das Vertrauen zerstört und Zusammenarbeit vergiftet.

Ob wir Aggressor:in, Zielperson oder Bystander sind – wir alle tragen Verantwortung dafür, wie unsere Teamkultur aussieht. Jede:r von uns kann alle Rollen einnehmen - bewusst oder unbewusst. Neutralität gibt es nicht. Schweigen und Mitlaufen machen toxisches Verhalten stärker, während klare Haltung und kleine Gesten ein deutliches Zeichen für eine positive Teamkultur setzen können.

Am Ende geht es nicht darum, perfekt zu reagieren oder jede Situation souverän zu meistern. Es geht darum, Mut zu zeigen – hinzuschauen, den Mund aufzumachen und die Dinge zu benennen, die nicht in Ordnung sind. Denn:

Es ist niemals zu spät, toxisches Verhalten

sichtbar zu machen und Grenzen zu setzen.

Mutige kleine Schritte können eine große Wirkung entfalten.

Fang morgen an – mit einem Satz, einer klaren Geste oder dem offenen Angebot, jemandem den Rücken zu stärken. Genau so schaffen wir Räume, in denen Vertrauen wächst, Kreativität gedeiht und echte Zusammenarbeit wieder möglich wird.

Denn: Respekt ist kein Nice-to-have - er ist die Basis unserer Arbeit!

Zum Schluss: Dein Selbstcheck als Bystander

Toxisches Verhalten begegnet uns häufiger, als wir denken. Die entscheidende Frage ist: Welche Rolle spiele ich in solchen Momenten? Schweige ich, laufe ich mit – oder habe ich den Mut, ein Ally zu sein?

Selbstcheck für Bystander

1. Habe ich geschwiegen, obwohl ich gesehen habe, dass jemand unfair behandelt wurde?

→ Schweigen wirkt wie Zustimmung.

2. Habe ich mitgelacht oder die Situation heruntergespielt?

→ Mitlaufen verstärkt das toxische Verhalten.

3. Habe ich so getan, als ob ich helfe, aber eigentlich nur mein eigenes Image geschützt?

→ Alibi-Hilfe setzt die Zielperson zusätzlich unter Druck.

4. Habe ich der Zielperson im Nachgang gesagt, dass es "nicht so schlimm" oder "gar nicht so gemeint" war?

→ Das ist kein Trost, sondern Gaslighting – und verstärkt das toxische Muster.

5. Habe ich aktiv eingegriffen, Grenzen gesetzt oder im Nachgang das Gespräch gesucht?

→ Das ist der Weg vom Bystander zum Ally.

Merke: Es geht nicht darum, perfekt zu reagieren. Aber es geht darum, überhaupt etwas zu tun – im Moment selbst oder später.

Auf den IT-Tagen im Dezember hält Sabine Wojcieszak einen Vortrag zum selben Thema.

Die Konferenz findet vom 08. - 11.12.2025 in Frankfurt statt.